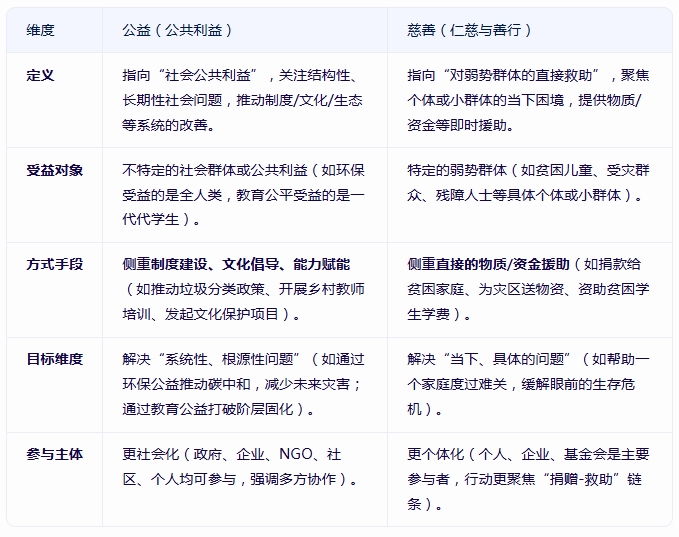

要理解公益与慈善的区别,需从定义、受益对象、方式手段、目标维度等维度拆解,同时结合“爱做公益的人”的特质与“做公益的自我好处”展开分析:

一、公益与慈善的核心区别

总结:慈善是公益的“子集”,公益更强调“推动社会整体进步”,慈善更聚焦“救助具体困境”;公益解决“未来问题”,慈善解决“当下问题”。

二、爱做公益的人,说明了什么?

爱做公益的人,往往具备以下特质:

强烈的社会责任感:不局限于“小我”,愿意为“大我”(社会、他人)投入时间与精力,认为个人价值与社会价值紧密关联。

长远的利他思维:能看到“问题背后的系统原因”,不只是“救急”,更想“改变规则”(如推动政策、培养能力),追求“可持续的善”。

高共情与行动力:对社会痛点敏感(如关注环保、教育公平),且愿意将“共情”转化为“行动”,而非停留在情绪层面。

开放的世界观:理解“个体与社会是共同体”,一个人的幸福与社会的进步绑定,愿意为“更公平、更美好的世界”出力。

三、做公益,对自己的好处有哪些?

做公益不仅是“付出”,更是一场“双向成长”,对个人的心理、社交、能力、精神都有正向反馈:

1. 心理层面:提升幸福感与自我价值感

心理学中的“助人快乐效应”表明:帮助他人会刺激大脑分泌内啡肽(天然“快乐激素”),带来持续的满足感;

当看到自己的行动(如组织一次环保活动、资助一个孩子上学)真正改善了他人生活,会强化“我是有用的”“我的存在有意义”的自我认同,缓解焦虑与空虚感。

2. 社交层面:拓展人脉与支持网络

公益场景聚集了“有共同价值观”的人群(如环保爱好者、教育关注者),参与公益能快速结识志同道合的朋友,形成“非功利性”的支持网络;

与政府、企业、NGO等多方合作时,能锻炼跨圈层沟通能力,积累社会资源(对职场、创业都有隐性帮助)。

3. 能力层面:锻炼综合素养

组织协调能力:策划公益活动需要统筹人力、物资、时间(如一场社区义卖,要联系场地、招募志愿者、宣传推广);

问题解决能力:公益中常遇到“资源有限、需求复杂”的挑战(如如何用10万预算帮助100个孩子),倒逼人学会“优先级排序”“资源整合”;

社会认知能力:深入公益一线(如乡村支教、社区调研),能更真实地理解社会问题(如城乡差距、弱势群体困境),提升格局与判断力。

4. 职业发展:增强职场竞争力

企业越来越看重“社会责任感”,参与公益的经历(如组织过环保项目、发起过公益倡议)能丰富简历,展现“领导力、同理心、行动力”;

公益中的“跨部门协作”“项目管理”经验,可直接迁移到职场(如策划一个公益项目,和策划一个商业项目,逻辑上相通)。

5. 精神层面:塑造更成熟的人格

公益让人跳出“自我中心”,理解“他人的不易”,培养宽容、谦逊、有担当的品质;

参与文化传承类公益(如保护非遗、推动乡村阅读),能增强文化认同感与归属感,让精神世界更丰盈。

总结

公益是“为公共利益而行动”,慈善是“对弱势群体的直接救助”;爱做公益的人,往往有着更开阔的社会视野与利他精神;而做公益,本质是一场“用行动滋养他人,用经历成长自己”的双向旅程——既让社会更美好,也让自己更强大。

公益和慈善的区别是什么?爱做公益的人说明什么,做公益对自己的好处

2025-08-06 发布人:西安市天禾助学慈善基金会