特困与五保的关系及定义解析

一、特困为何又叫五保?

特困被称为五保,源于我国的农村五保供养制度。这一制度起源于新中国成立后的农业合作社时期,当时《1956年到1967年全国农业发展纲要》明确提出对缺乏劳动力、生活没有依靠的鳏寡孤独社员进行照顾,形成了“五保”的雏形,即保吃、保穿、保烧(燃料)、保教(儿童和少年)、保葬。1994年国务院公布的《农村五保供养工作条例》进一步明确规定,五保供养的主要内容为保吃、保穿、保住、保医、保葬(孤儿保教)。因此,符合这些供养条件的特困人员也被称为五保户。

二、农村特困就是五保户吗?

农村特困供养人员包括五保户,但范围更广。

五保户是农村特困供养人员的一部分,主要指符合“三无”条件(无劳动能力、无生活来源、无法定赡养扶养义务人或其法定义务人无履行义务能力)的老年人、残疾人和未成年人。

农村特困供养人员还包括其他符合特困条件的居民,如因重大疾病导致完全丧失劳动能力的人员等。因此,农村特困供养人员不完全等同于五保户。

三、五保户和特困户是否一样?

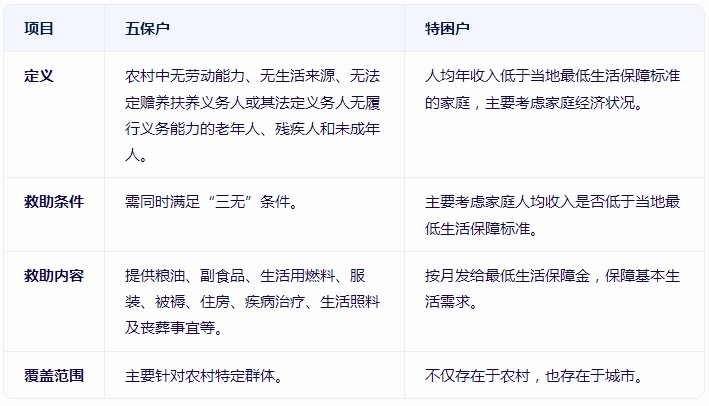

五保户和特困户不一样,两者在定义、救助条件和救助内容上存在明显区别:

四、特困供养制度的历史演变

特困人员救助供养制度的前身是农村五保供养制度和城市“三无”人员救济制度。

2014年:国务院公布施行《社会救助暂行办法》,将针对城乡“三无”人员的救助制度统一为特困人员供养制度,并列为八项社会救助制度之一。

2016年:国务院印发《关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》,明确特困人员救助供养是指国家对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养抚养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人和未满16周岁的未成年人,在基本生活、照料服务、疾病治疗以及办理丧葬事宜等方面给予的救助。

总结:特困因符合五保供养条件而被称为五保,但农村特困供养人员范围更广;五保户和特困户在定义、救助条件和内容上存在明显区别;特困供养制度的历史演变体现了国家对困难群体的保障不断完善。

特困为何又叫五保,农村特困就是五保户吗?五保户和特困户一样吗

2025-04-10 发布人:西安市天禾助学慈善基金会