关于特困供养人员的定义、与五保户的区别及认定条件

一、特困供养人员的定义与范围

特困供养人员是指城乡中无劳动能力、无生活来源,且无法定赡养、抚养、扶养义务人,或其义务人无履行能力的老年人、残疾人(尤其是重度残疾)及未满16周岁的未成年人。具体包括:

无劳动能力:

60周岁以上的老年人;

未满16周岁的未成年人;

残疾等级为一、二级的智力、精神残疾人,或一级肢体残疾人。

无生活来源:

收入总和低于当地最低生活保障标准;

财产符合当地特困人员财产认定标准(如房产、存款等)。

无法定义务人或义务人无履行能力:

法定义务人(如子女、亲属)为特困人员、60岁以上低保对象、70岁以上低收入者、重度残疾人、无民事行为能力人等。

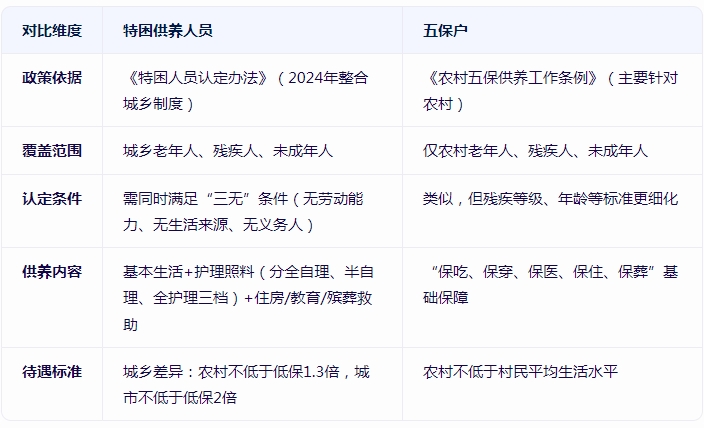

二、特困供养与五保户的区别

关键区别:特困供养是城乡统一的救助制度,覆盖更广、标准更细,且新增护理照料和专项救助;五保户是历史形成的农村专项制度,待遇以基础保障为主。

三、特困供养人员的认定条件

需同时满足以下三项条件:

无劳动能力(符合任一情形):

60周岁以上的老年人;

未满16周岁的未成年人;

残疾等级为一、二级的智力、精神残疾人,或一级肢体残疾人;

因大病卧床超过6个月需长期照料。

无生活来源:

收入(工资、经营、财产等)低于当地低保标准;

不含基础养老金、医保、高龄津贴等政策性补贴。

无法定义务人或义务人无履行能力(如义务人为特困人员、重度残疾人、服刑人员等)。

四、申请流程与动态管理

申请流程:

本人或代理人向户籍地乡镇(街道)提交书面申请;

经入户调查、民主评议、审核公示后,由县级民政部门确认。

动态调整:

生活自理能力变化(如从半自理转为全护理)需重新评估;

供养形式可自主选择集中供养(机构)或分散供养(居家)。

终止情形:

死亡、恢复劳动能力、服刑、财产超标等,需公示后书面告知。

五、供养标准与待遇

基本生活标准:

农村不低于上一年度人均消费支出的80%;

城市不低于低保标准的2倍。

护理照料标准:

全自理:最低工资20%(集中供养);

半自理:最低工资60%;

全护理:最低工资100%。

其他救助:

住房困难者可通过公租房、危房改造等方式解决;

义务教育阶段特困人员享受教育救助;

丧葬费按死亡时基本生活标准的6个月金额发放。

总结

特困供养制度是对城乡“三无”人员的兜底保障,相比五保户制度,其覆盖范围更广、待遇更细化,且强调动态评估和个性化救助。若您或他人符合条件,可向户籍地乡镇(街道)申请,经审核后可享受基本生活、护理照料及专项救助待遇。

特困供养人员指哪些人?特困供养和五保户区别,特困供养人员认定条件

2025-04-10 发布人:西安市天禾助学慈善基金会